Mahammad Mirzali n’est pas mort, mais il n’a plus de vie. En seulement six mois, cet influent blogueur azerbaïdjanais de 27 ans réfugié en France depuis 2016 a été la cible de deux tentatives d’assassinat à Nantes, où il vit dans un modeste appartement. La première fois, à l’automne 2020, un homme a fait feu sur lui à trois reprises alors qu’il montait à bord de sa voiture. La seconde, le 14 mars 2021, c’est en pleine rue que quatre hommes parlant azéri l’ont blessé grièvement de plusieurs coups de couteau. Placé depuis mai sous protection policière, selon une enquête de Libération, Mahammad Mirzali vit terré chez lui, la peur au ventre. Le 1er juin, c’est avec effroi qu’il a découvert à l’intérieur de sa voiture aux vitres brisées un message glaçant : « Ceci est pour toi. »

→ À LIRE. La Turquie « capture » un opposant à l’étranger et le rapatrie

Aucun de ses agresseurs n’a été arrêté. Tout indique cependant, aux yeux du jeune blogueur, que les autorités azerbaïdjanaises sont responsables de ces attaques. Animateur de la chaîne YouTube « Made in Azerbaïdjan », ce jeune homme à la carrure frêle est devenu l’un des principaux opposants au régime de Bakou en dénonçant inlassablement la corruption du clan Aliyev, au pouvoir depuis la chute de l’URSS. «S’il arrive malheur au blogueur Mahammad Mirzali, nous tiendrons [le président] Ilham Aliev pour personnellement responsable », a fait savoir Reporters Sans Frontières dans un communiqué, le 3 juin.

Des assassinats exceptionnels, qui instillent une paranoïa

Les éliminations de dissidents étrangers sur le sol français sont des affaires rares, et souvent des plus troubles. En janvier 2013, trois militantes du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) ont été exécutées par balles en plein cœur de Paris en janvier 2013 par un homme vraisemblablement lié aux services secrets turcs. Le 29 janvier 2020, le blogueur tchétchène Imran Aliev a été assassiné dans une chambre d’hôtel à Lille. Un meurtre qui pourrait être lié à la campagne féroce menée par le président tchétchène Ramzan Kadyrov pour supprimer ses opposants jusqu’en Europe.

Depuis son agression du 14 mars 2021, à Nantes, Mahammad Mirzali vit reclus dans son appartement. / Kevin Grethen/OUEST FRANCE/MAXPPP

Tout exceptionnels qu’ils soient, ces assassinats suffisent à instiller dans ces communautés un climat de paranoïa censé décourager leur engagement politique. « On a régulièrement des personnes qui nous disent que des hommes de Kadyrov sont venus voir leur famille en Tchétchénie, pour leur dire qu’ils savent où leurs proches vivent en France et dans quel véhicule ils se déplacent », confie Pascale Chaudot, présidente du Comité Tchétchénie. Relais de terreur, les familles sont souvent les premières victimes de la répression des exilés, en Tchétchénie ou ailleurs. Resté en Azerbaïdjan, le père de Mahammad Mirzali a été roué de coups par la police locale. En mars 2021, une sextape [vidéo intime] de sa sœur a été diffusée via la messagerie Telegram.

« Des agents américains m’ont dit que si je revenais au Pakistan, je serai assassiné »

Accoudé en terrasse du Dissident Club, dans le 9e arrondissement de Paris, Taha Siddiqui retrace les événements qui l’ont conduit à s’enfuir en France, où il a fondé en 2020 ce bar voué à faire se rencontrer la petite communauté des exilés politiques en France. Brillant journaliste pakistanais de 37 ans, récompensé en 2014 par le prestigieux prix Albert Londres, il a quitté son pays après une tentative d’enlèvement près d’Islamabad en janvier 2018. Dans les mois qui suivent, une invitation à une conférence l’amène aux États-Unis. Des agents américains lui proposent une rencontre. « Ils m’ont dit qu’un de leurs services de renseignement avait intercepté une liste de personnes à tuer sur laquelle figurait mon nom », se souvient-il. « Ils m’ont dit que si je revenais au Pakistan, je serai assassiné. Et ils ont ajouté : soyez prudent à Paris. »

→ ANALYSE. Journaliste, un métier à haut risque au Pakistan

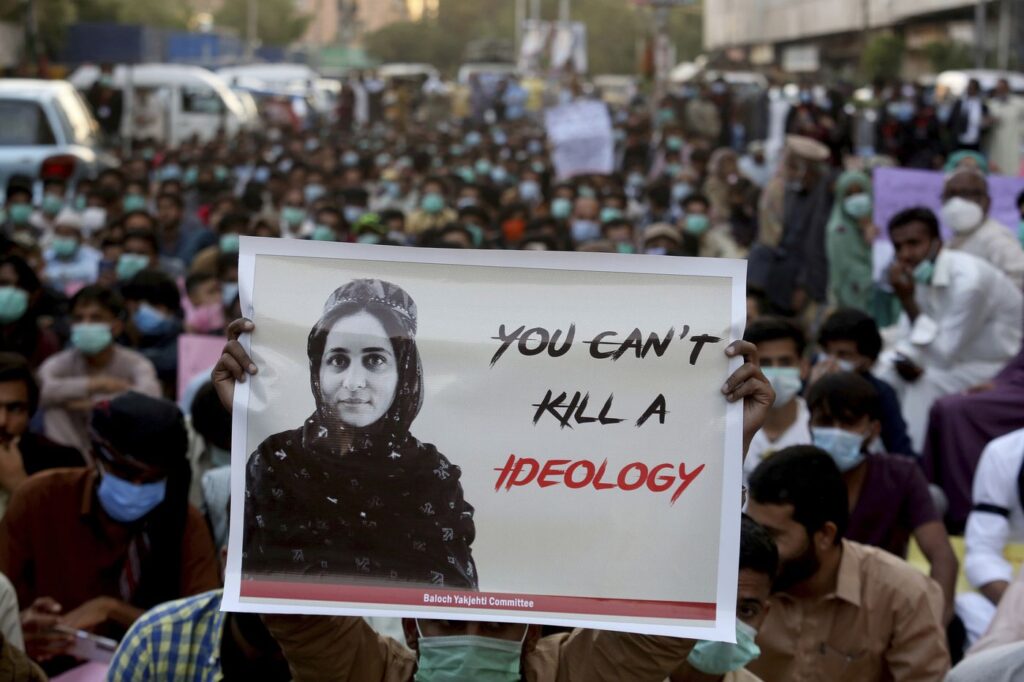

Au Pakistan, ses parents sont harcelés par les forces de l’ordre. « Si Taha pense être en sécurité à Paris, il se trompe, on peut l’atteindre où on veut », lance un militaire lors d’une descente à leur domicile. La mort du journaliste pakistanais Sajid Hussain, dont le corps a été retrouvé en Suède en mai 2020, puis celle de la militante Karima Baloch à Toronto en décembre 2020, lui font prendre l’avertissement très au sérieux.

Sara Farid et Taha Siddiqui (à droite) devant leur café, The Dissident Club », à Paris, le 19 juin 2020. / MOHAMMED BADRA/EPA

« L’an dernier, j’ai organisé au Club un événement sur ce thème avec une dizaine de dissidents étrangers. Ça a été l’occasion de découvrir que nous sommes nombreux à vivre avec ce genre de menaces », se souvient-il. « Le ministère de l’intérieur tente de me rassurer, ils me répètent qu’ils sont là pour me protéger, mais on ne me donne pas de détails, et ma parano revient. » Taha Siddiqui sourit tristement, et sort de sa poche un couteau suisse dérisoire. « Je n’avais jamais porté de couteau sur moi avant. »

Protection policière dans les cas les plus extrêmes

Face à de tels dangers, que peut faire la France pour protéger les dissidents étrangers réfugiés sur son sol ? Très onéreuse, la protection policière n’est accordée que dans les cas les plus extrêmes, comme celui de Mahammad Mirzali. « Les missions avec les réfugiés politiques, on a dû en faire quelques-unes, mais ce n’est pas la grande tendance du service », confie à La Croix un policier du service de la protection de la police nationale, dont les 600 fonctionnaires protègent à l’heure actuelle une centaine de personnalités (politiques, diplomates, journalistes…). À l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), on rappelle que la sécurité des personnes bénéficiant d’une protection au titre de l’asile relève du droit commun. Libre donc aux réfugiés politiques se sentant menacés d’aller porter plainte à leur commissariat de quartier. Mais il existe des voies plus informelles, pour alerter les autorités. Et parfois même, prendre connaissance du danger.

Le bâtiment de la DGSI, le 5 novembre 2017 à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine. / Vincent Isore/IP3 PRESS/MAXPPP

Mercredi 26 mai. Un représentant de l’opposition biélorusse à Paris a rendez-vous dans un café avec deux agents de la direction du renseignement de la préfecture de police (DRPP). Trois jours plus tôt, les autorités biélorusses, aux prises avec un mouvement de contestation inédit dans l’histoire du pays, ont détourné un avion de ligne Athènes-Vilnius afin d’arrêter le blogueur Roman Protassevitch se trouvant à bord. Dénoncée par les chancelleries européennes comme un acte de « piraterie d’État », cette interception inédite a semé la peur dans l’opposition à l’étranger, qui se pensait jusqu’alors à l’abri.

« La préfecture voulait connaître notre vision de la situation, savoir comment la diaspora allait réagir, si des manifestations étaient prévues », commente un opposant biélorusse. « On a évoqué nos inquiétudes. Les agents ont répondu qu’ils ne pensaient pas qu’il existait un risque pour les Biélorusses de France, mais ils nous ont dit de les prévenir directement si on remarquait quelque chose de bizarre. »

→ À LIRE. Biélorussie : le régime affiche son prisonnier politique numéro 1

Jointe par La Croix, la préfecture de police de Paris se refuse à tout commentaire. Une source policière confirme cependant l’existence, au sein de la DRPP, d’une « section des communautés étrangères » composée de plusieurs groupes, chacun chargé du suivi de communautés spécifiques. « Leur objectif est d’obtenir du renseignement intérieur et extérieur et de prévenir les troubles à l’ordre public en Île-de-France, mais ça intéresse aussi les communautés d’avoir une cellule qui étudie de près les menaces qui pèsent sur leurs ressortissants », affirme cette source.

Une unité similaire existe au sein de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Un dissident étranger réfugié en France et entretenant des rapports réguliers avec ce service de renseignement a raconté à La Croix sa rencontre avec un agent spécialisé dans la protection : « Il m’a donné rendez-vous dans Paris et nous avons marché jusqu’à un hôtel. Notre entretien a eu lieu dans une chambre et a duré une demi-journée. Il m’a demandé les contacts de toutes les personnes que je connaissais, il a noté leur numéro de téléphone, et il m’a dit d’attendre qu’il me recontacte. » Un nouveau rendez-vous a lieu le mois suivant. L’agent a établi une courte liste de noms. « Il m’a recommandé de cesser immédiatement toute relation avec ces personnes. »

Distance politique

Certaines communautés reprochent néanmoins aux autorités françaises de maintenir avec leurs dissidents une distance très politique. « Le ministère de l’intérieur n’a jamais répondu à nos demandes de rencontre », regrette Agit Polat, porte-parole du Conseil démocratique kurde de France (CDKF), une structure qui fédère 24 associations de la diaspora en France. Depuis le triple assassinat de 2013, l’organisation a drastiquement renforcé ses protocoles de sécurité : la vidéosurveillance a fait l’objet d’une attention particulière, de même que les processus d’acceptation des nouveaux membres. Les échanges avec les autorités françaises demeurent toutefois insuffisants aux yeux du CDKF.

Le 9 janvier 2021, dans une manifestation à la mémoire de trois militants kurdes assassinés à Paris. / ALAIN JOCARD/AFP

« Nous avons de bons contacts avec la DRPP, elle fait très bien son travail, mais ce circuit a ses limites, il ne permet pas de dialogue approfondi », détaille Agit Polat, qui s’inquiète des actions d’organisations ultranationalistes turques comme les Loups Gris sur le sol français. Le 3 avril, quatre Kurdes ont été blessés dans un local associatif à Lyon, dans une attaque attribuée à ce groupuscule. « Le ministère de l’intérieur devrait être davantage à l’écoute, car nous pouvons être utiles », insiste le porte-parole. Il reconnaît cependant que la question kurde est particulièrement sensible, à l’heure où la France espère renouer un dialogue un tant soit peu cordial avec Ankara. Le fait que le PKK, dont le CDKF est réputé proche, soit listé comme une organisation terroriste par l’Union européenne complique encore les relations.

« Pourquoi ce qui m’arrive ne provoque aucune réaction ? »

D’autres ont des mots plus durs. Au téléphone, l’opposant congolais Ferdinand Mbaou énumère les interrogations : « Pourquoi ce qui m’arrive ne provoque aucune réaction ? Est-ce qu’il y a deux poids deux mesures ? Est-ce que c’est un parti pris ? Est-ce que c’est parce que je suis un Noir ? » En 2015, cet ancien directeur de la sécurité présidentielle devenu opposant au président Denis Sassou Nguesso a reçu une balle dans le dos alors qu’il sortait de son domicile du Val-d’Oise. D’abord classée sans suite, l’enquête a finalement été rouverte en 2020.

« Je me calfeutre chez moi comme un oiseau qui fuit la mort ! Je commence même à avoir peur des mouches », lance Ferdinand Mbaou, qui dit ne pas faire l’objet d’une protection policière, et n’avoir aucun échange avec les services français. Ces derniers n’ont, pour autant, pas cessé de le couver de leurs attentions. En 2018, la DGSI a ainsi déjoué une seconde tentative d’assassinat le visant. « Je pense que Sassou Nguesso abuse de la confiance de la France et se permet tout. S’il savait qu’il n’y aurait pas d’impunité, il n’aurait pas essayé de me tuer. »

Les représailles diplomatiques, la meilleure protection

Discrète par nécessité, cette protection est-elle aussi discrétionnaire que le prétendent ces dissidents ? Difficile de l’affirmer en l’absence d’étude exhaustive, reconnaissent les ONG jointes par La Croix. « Quelle que soit la situation, la mise en place d’un cadre juridique et réglementaire pensé pour protéger les défenseurs des droits humains permettrait de répondre à ces critiques sur un prétendu deux poids deux mesures », souligne Katia Roux, chargée de plaidoyer à Amnesty International.

→ ENTRETIEN. Katia Roux, d’Amnesty International : « Pour les dissidents, l’exil ne signifie pas la fin du danger »

Mais face à des États déterminés à employer des moyens toujours plus sophistiqués pour éliminer leurs cibles, la meilleure protection pourrait bien résider dans l’assurance de représailles diplomatiques, si possible coordonnées. En 2018, les pays occidentaux ont ainsi envoyé un signal fort en répondant collectivement à la tentative d’assassinat par la Russie de l’ancien agent double Sergueï Skripal sur le sol britannique. En quatre jours seulement, plus de 150 diplomates russes, dont quatre postés en France, ont été renvoyés à Moscou. Du jamais vu depuis la guerre froide.